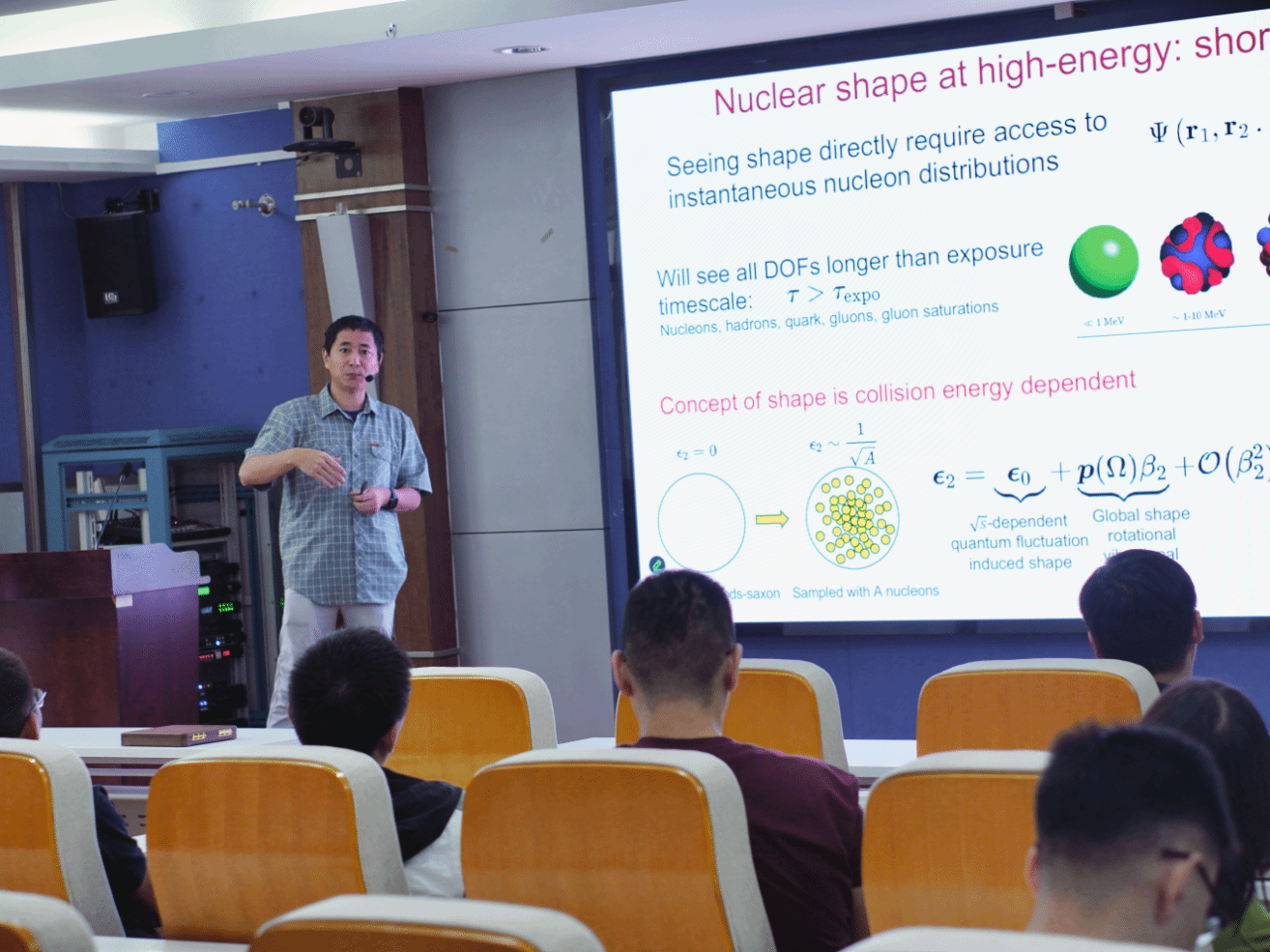

2025年9月22日上午,华中师范大学粒子物理研究所(IOPP)第二届粒子所讲坛在九号楼9409报告厅成功举办。美国石溪大学终身教授贾江涌为现场百余名师生带来了一场题为《碰撞成像:跨能标的核物理研究》(Imaging Nuclei by Smashing: Bridging Nuclear Physics Across Energy Scales)的精彩学术报告。

贾江涌教授受邀作报告

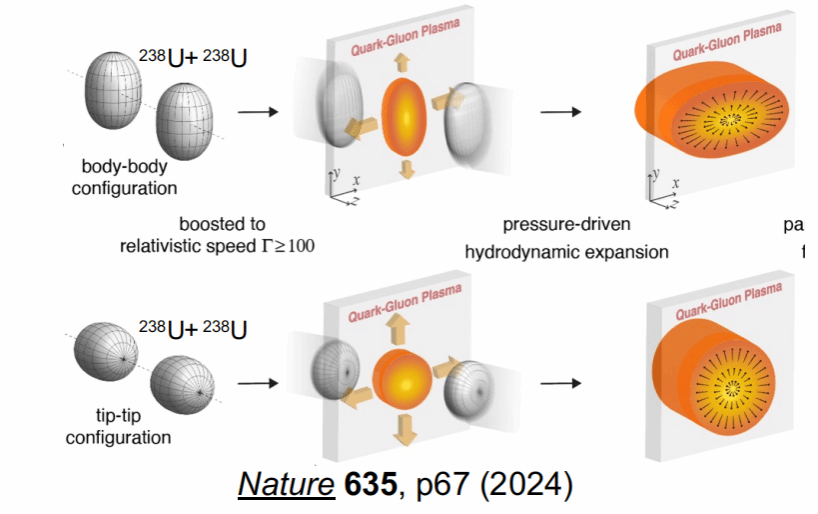

贾教授的报告从"如何通过高能碰撞捕捉原子核的量子瞬间"这一前沿问题切入,系统阐释了其团队开发的创新性"核结构碰撞成像法"。这种方法充分利用了流体力学模型中末态粒子动量分布和初始几何形状的关联以及不同原子核或同量异位素对比法来消除夸克胶子等离子体(QGP)输运性质的影响,在相对论重离子对撞机(RHIC)能量下的重离子碰撞中,首次实现了对铀-238核三轴形变参数(β₂=0.286±0.025,γ=8.7°±4.5°)的精确测量(《Nature》2024年635卷)和在和大型强子对撞机(LHC)核核碰撞中其它原子核形变点测量。

贾教授团队的工作开创了通过极端相对论碰撞研究核结构的新范式,其发展的比值分析法为同时研究夸克-胶子等离子体(QGP)性质和核结构提供了独特的研究工具。

在专题研讨环节,贾教授与青年学者们就几个前沿研究方向展开了深入交流,包括轻核(如¹⁶O/²⁰Ne)团簇结构在TeV能区的表征特征、同量异位素库(如¹²⁴Sn/¹²⁴Te/¹²⁴Xe)的未来研究规划,以及亚核子结构对初始能量沉积的影响机制等。贾教授特别强调:"这个领域最令人振奋的是,我们正在用人类建造的最大科学装置(LHC)来探索物质最基本的结构奥秘。"

粒子所讲坛是粒子物理研究所主办的系列学术活动,讲坛报告针对粒子所全体师生,具有一定的科普性和启发性,以促进研究所的学术生态建设和合作研究气氛。这场报告展示了高能核物理与低能核结构研究的深度融合,内容丰富、见解深刻,为与会师生提供了一个难得的学习机会,也凸显了华中师范大学粒子物理研究所"国际视野、学科交叉"的学术特色。

华中师范大学粒子物理研究所和华中核理论中心主任王新年教授赠与贾江涌教授“第二届粒子所讲坛”纪念奖牌

贾江涌,现任美国纽约州立大学石溪分校(又称石溪大学,简称SBU)终身教授。他是相对论重离子对撞机(RHIC)上STAR实验(RHC-STAR)和大型强子对撞机(LHC)上ATLAS实验(LHC-ATLAS)的核心成员,此前也曾参与RHIC上的PHENIX实验,在高能核物理和粒子物理领域有着广泛的研究兴趣。他的主要研究专长涵盖从小碰撞系统到大碰撞系统的集体流、流体力学以及粒子关联等研究方向。贾江涌教授于1997年在中国科学技术大学(USTC)获得学士学位,2003年在石溪大学(SBU)获得博士学位,之后在哥伦比亚大学从事博士后研究,2006年起加入石溪大学和布鲁克海文国家实验室担任教职。

通讯员:水湘玉

审校:王新年