2025年10月15日上午,华中师范大学粒子物理研究所(IOPP)第三届粒子所讲坛在九号楼9409报告厅成功举办。德国海德堡大学理论物理研究所Jan Pawlowski教授为现场师生带来了一场题为“极端条件下的量子色动力学”(QCD under Extreme Conditions)的精彩学术报告。

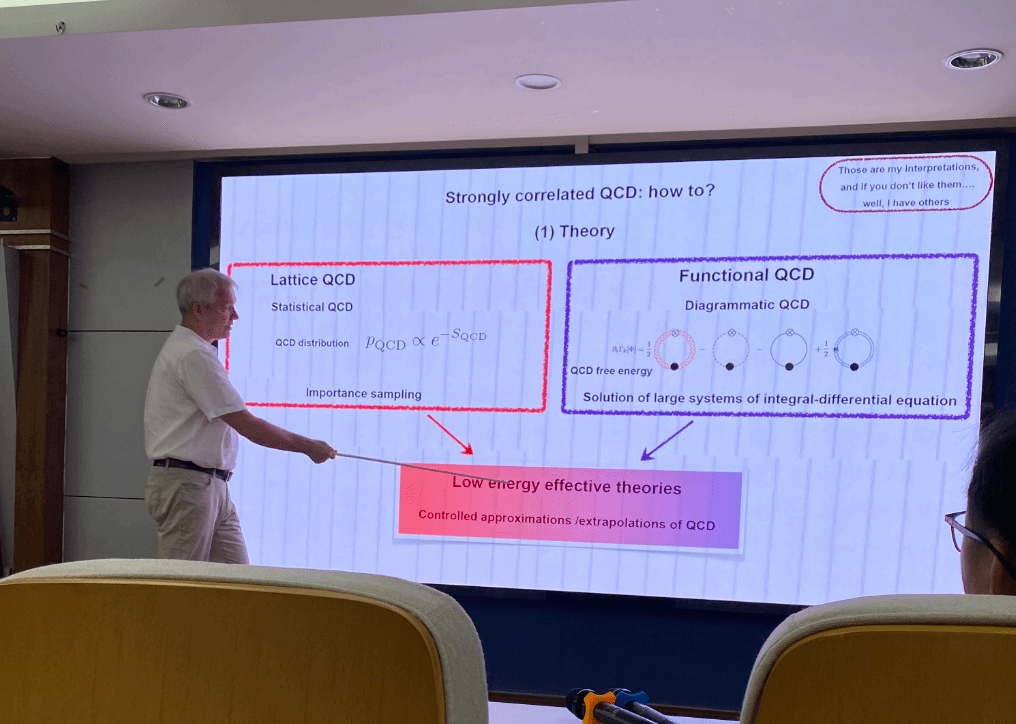

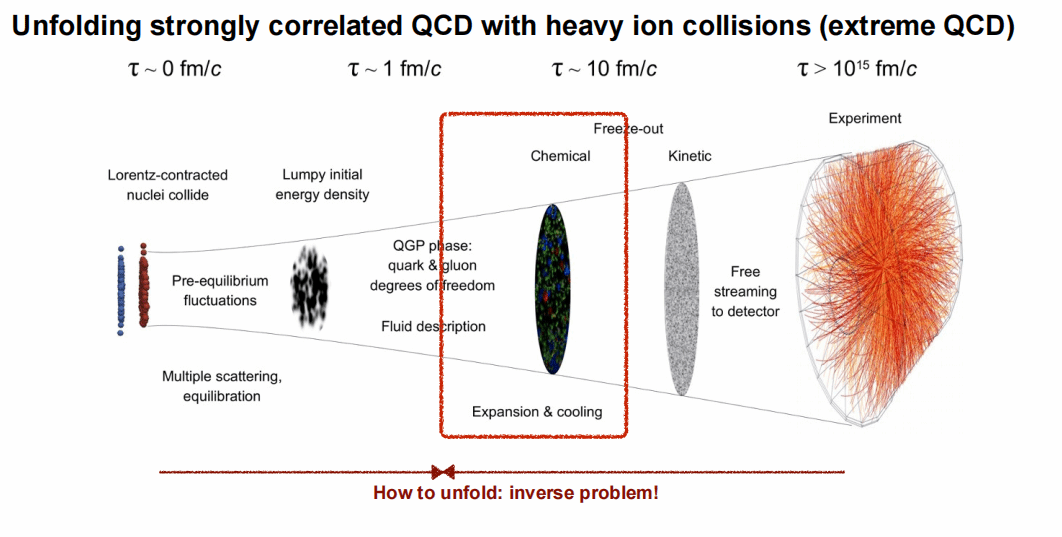

Pawlowski教授的报告从量子色动力学(QCD)的基本理论切入,系统阐释了QCD在不同能标下的行为特征。他指出,在高能条件下QCD表现为弱相互作用的夸克和胶子理论,而在低能条件下则进入强关联区域,出现手征对称性破缺和色禁闭现象。报告重点展示了多项前沿研究成果:通过夸克凝聚揭示了350MeV能标下的质量生成过程,为理解QCD低能行为提供了关键依据;深入探讨了QCD相图中的临界点(CEP)寻找问题,特别是在相结构研究中护城河"(Moat regime)点新概念;结合重离子碰撞实验数据,分析了如何通过重子数涨落捕捉临界点的"涟漪效应",展现了理论与实验的深度融合。

在专题研讨环节,Pawlowski博士与华中师大粒子物理研究所的博士生们就QCD相图、临界终点探测等问题展开了深入交流。他特别强调:"通过重离子碰撞实验研究极端条件下的QCD是一个逆推问题,需要理论和实验的紧密结合。"

粒子所讲坛是粒子物理研究所主办的系列学术活动,旨在为全所师生提供具有科普性和启发性的前沿报告,促进研究所的学术生态建设和合作研究气氛。本次报告内容丰富、见解深刻,为与会师生提供了一个难得的学习机会,也进一步凸显了华中师范大学粒子物理研究所"国际视野、学科交叉"的学术特色。

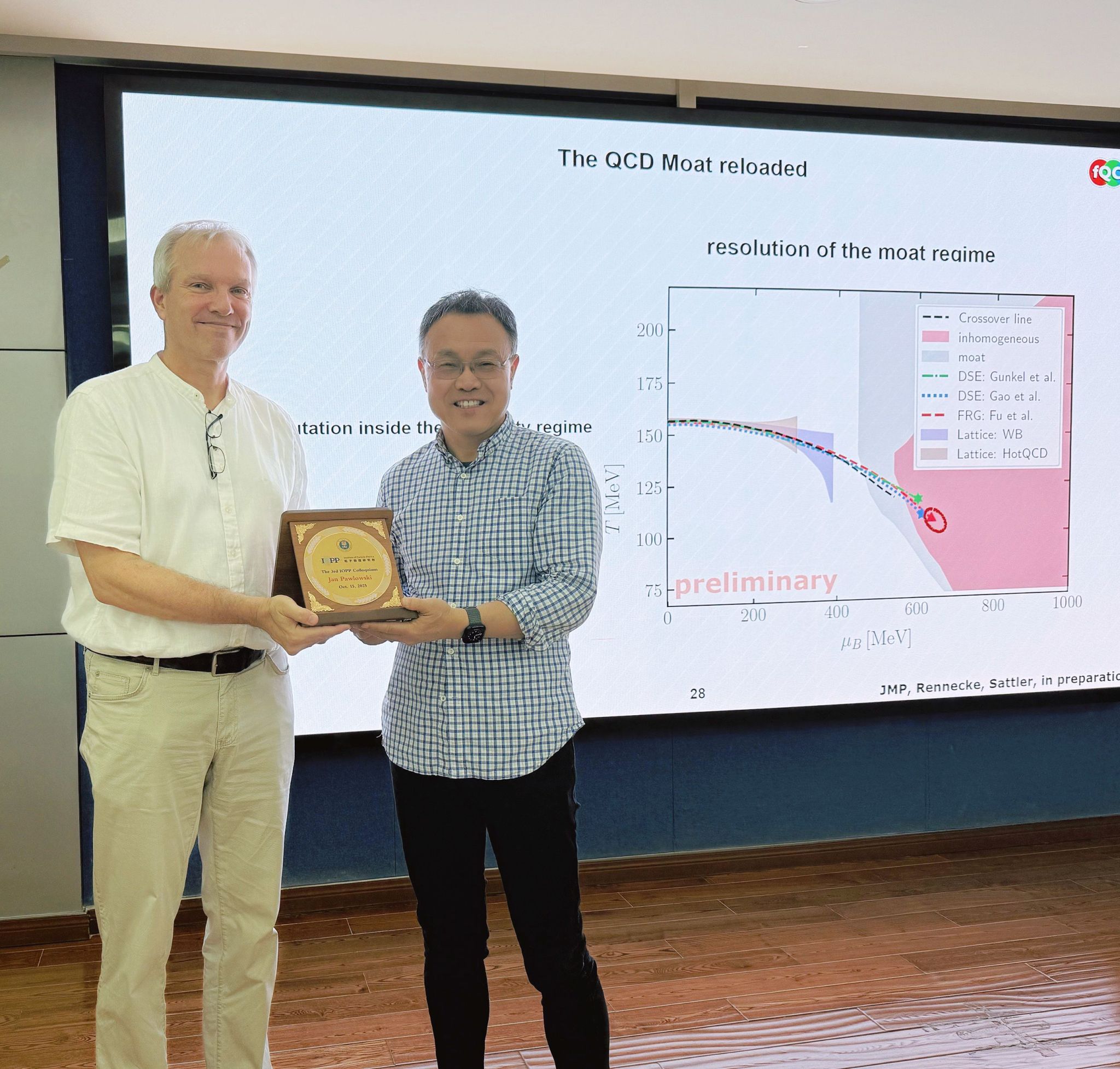

华中师范大学粒子物理研究所和华中核理论中心主任王新年教授赠与Jan Pawlowski教授“第三届粒子所讲坛”纪念奖牌

Jan Pawlowski教授任职于德国海德堡大学理论物理研究所,是国际知名的理论物理学家。他于1994年在海德堡大学获得博士学位后,先后在德国耶拿弗里德里希·席勒大学(1995-1997年)、爱尔兰都柏林高等研究院(2000-2006年)从事博士后研究工作,期间还曾担任德国埃尔朗根-纽伦堡大学理论物理研究所讲师并在图宾根大学进行博士后研究(2000-2004年)。2004年至2014年间,Pawlowski教授担任海德堡大学理论物理研究所EMMI学部研究组长,同时在海德堡大学任教,并曾担任海德堡大学合作研究中心(ISOOUANT)理论物理首席研究员。这段跨越德国和爱尔兰多所顶尖研究机构的学术经历,展现了Pawlowski教授在理论物理领域,特别是量子色动力学(QCD)非微扰特性、统计场论与重整化群方法、极端条件下强相互作用物质性质研究以及重离子碰撞理论模拟等方面的深厚造诣。他在海德堡大学长达十年的研究组长任职,更凸显了其在该领域的领导地位和学术影响力。

第三届粒子所讲坛部分博士生的合影

通讯员:水湘玉、王新年

审校:赵蕴杰