2025年11月11日上午,华中师范大学粒子物理研究所(IOPP)第四届粒子所讲坛在九号楼9409报告厅成功举办。中国科学技术大学现代物理系教授、超级陶粲装置(STCF)项目探测器总协调人刘建北为现场师生带来了一场题为《超级陶粲装置》(The Super Tau-Charm Facility)的精彩学术报告。

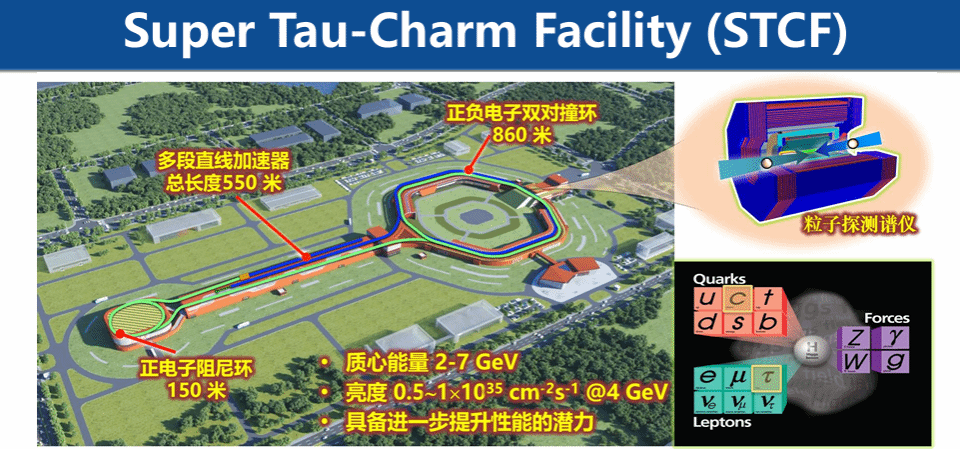

刘教授的报告从粒子对撞机的发展历程切入,系统阐释了第三代正负电子对撞机的科学意义与技术特征。他重点介绍了中国主导的超级陶粲装置(STCF)——一台设计亮度超过0.5~1×10³⁵ cm⁻²s⁻¹、能量覆盖2-7 GeV的新一代对撞机。该装置将在陶粲能区产生海量陶轻子和强子,为研究夸克禁闭机制和探索基础相互作用的时空对称性提供独特平台。

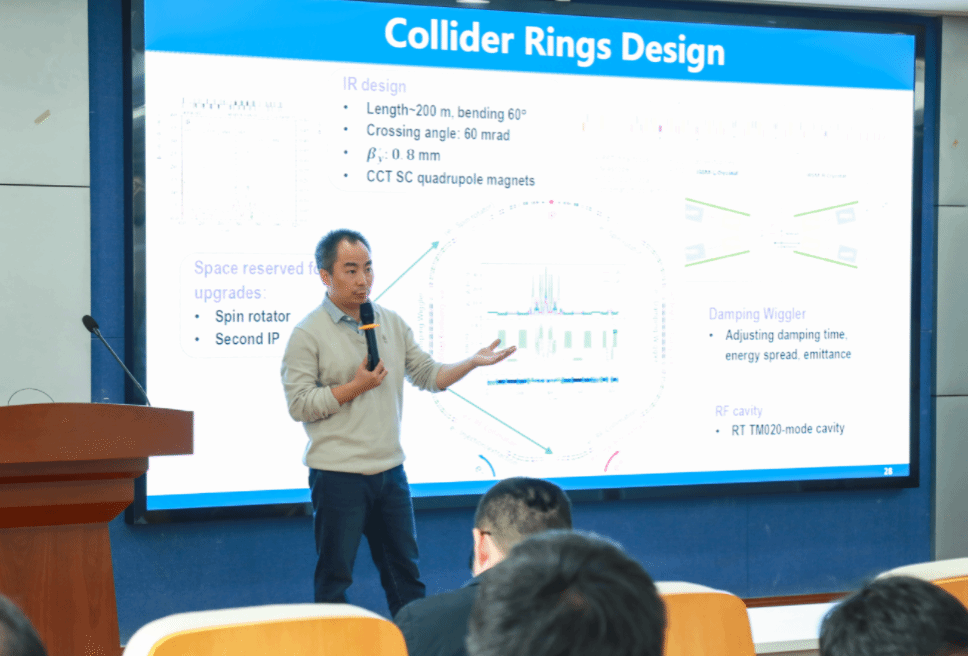

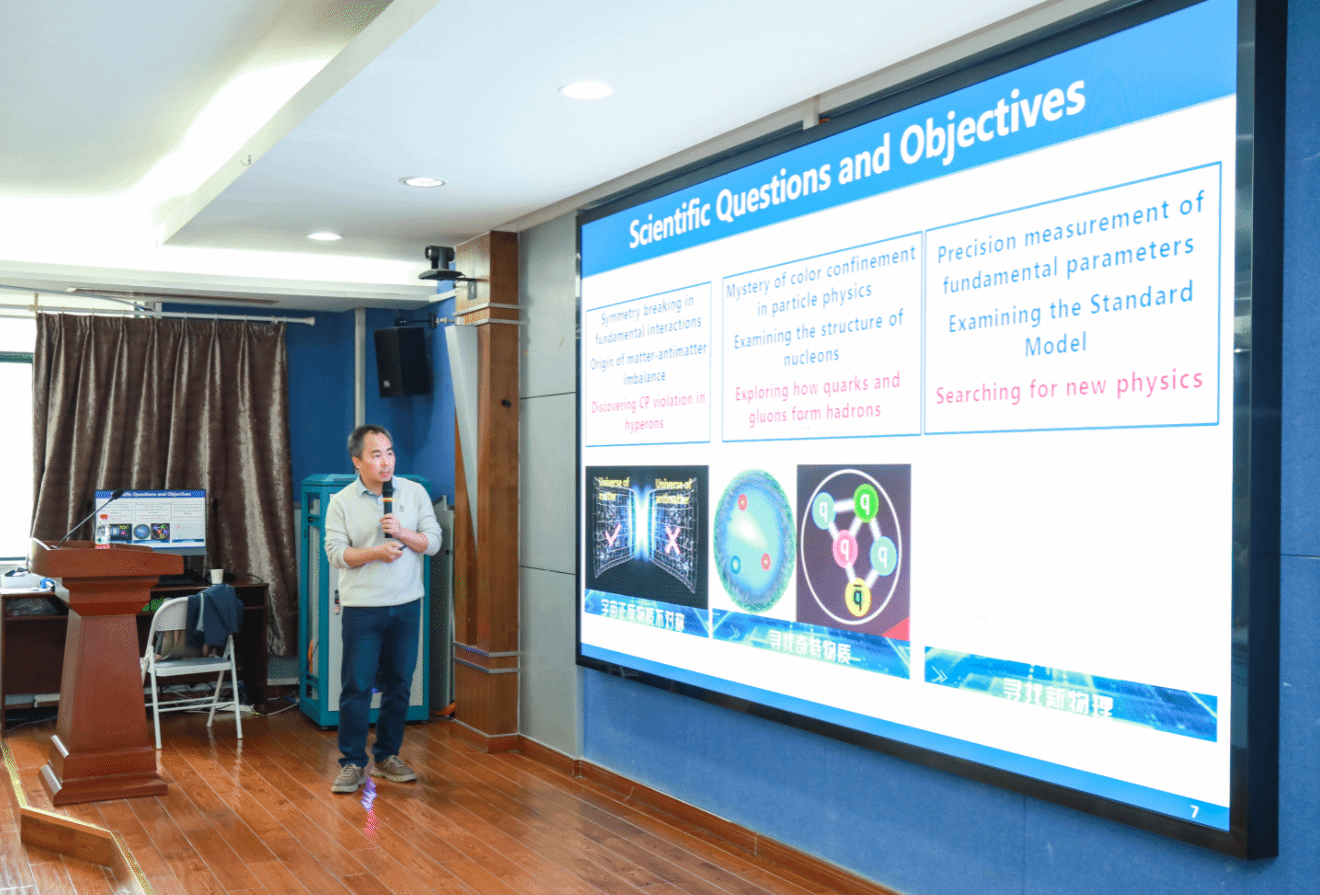

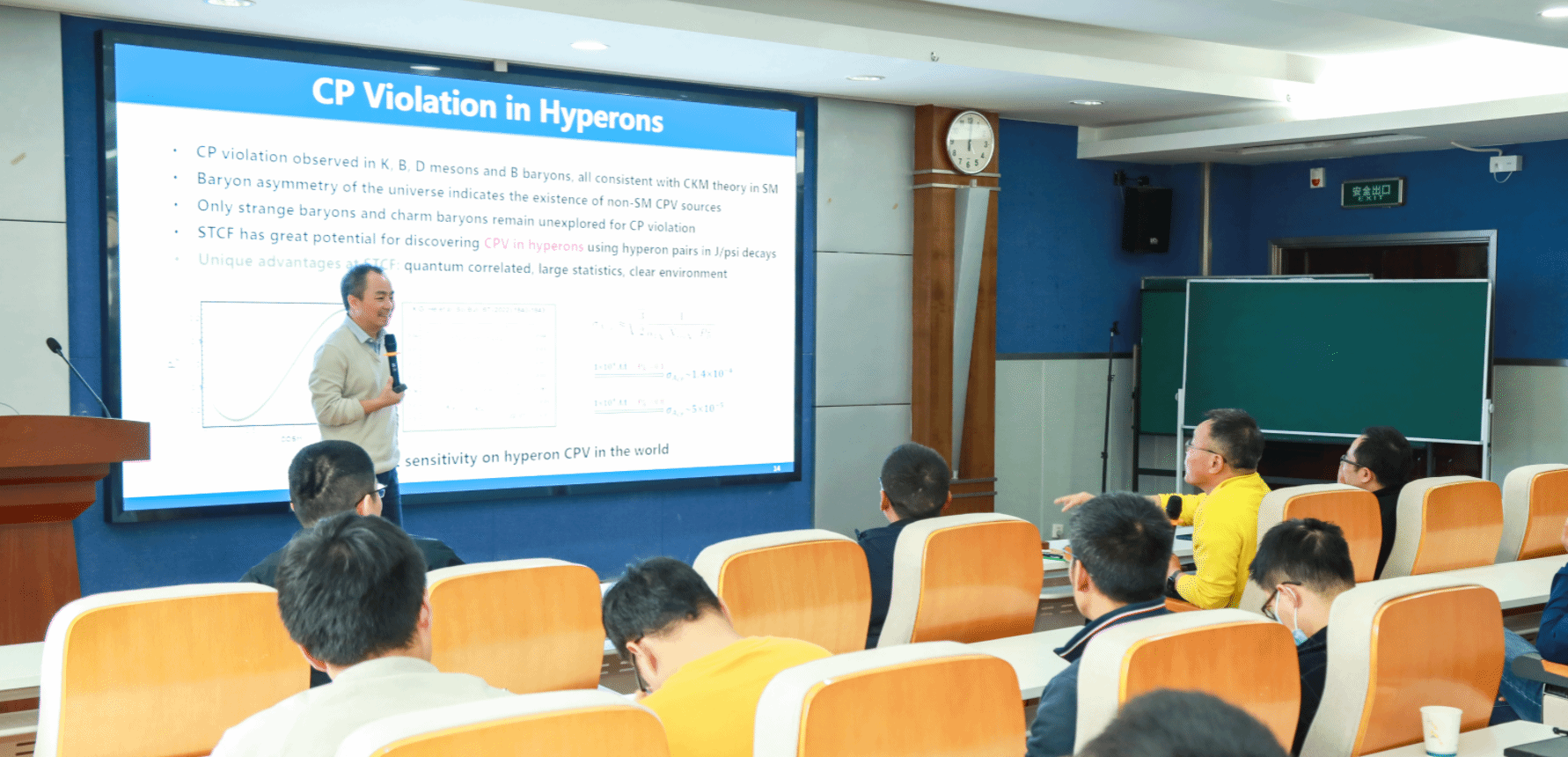

报告中,刘教授通过丰富的图表和数据展示了STCF的三大核心科学目标:强相互作用研究、对称性破缺探索,和基础参数测量。在技术进展方面,刘教授展示了STCF加速器与探测器的创新设计:加速器采用双环对撞结构和Crab-waist碰撞方案,探测器则集成了高精度径迹系统、新型粒子识别系统(如BTOF/DTOF)和电磁量能器,其动量分辨率可达0.5%@1 GeV/c,π/K识别能力在2 GeV/c时优于4σ。他还提到,STCF关键技术研发项目已于2023年启动,获3.64亿元经费支持,目前超导磁体、快时间探测器等核心部件原型已通过束流测试。

在专题研讨环节,刘教授与华中师范大学粒子所师生就STCF与国内外大科学装置(如CEPC、EIC)的协同潜力进行了探讨。他指出:"STCF不仅是中国高能物理发展的重要里程碑,更将成为国际粒子物理研究网络的关键节点,为理解物质最基本结构提供中国方案。"

粒子所讲坛是粒子物理研究所主办的系列学术活动,旨在为全所师生提供兼具科普性和启发性的前沿报告,促进学术生态建设和合作研究氛围。本次报告展示了中国大科学装置的建设进展与科研实力,为与会师生提供了难得的学术交流机会,进一步彰显了华中师范大学"国际视野、学科交叉"的学术特色。

华中师范大学粒子物理研究所所长和华中核理论中心主任王新年教授赠与

刘建北教授“第四届粒子所讲坛”纪念奖牌

刘建北 现任中国科学技术大学现代物理系物理学教授,专注于实验高能物理研究。他于2000年获得清华大学学士学位,2005年获得中国科学院高能物理研究所(IHEP)博士学位。2005年至2007年在中国科学院高能物理研究所从事博士后研究,2007年至2012年在密歇根大学进行博士后工作。2012年起任职于中国科学技术大学。

刘教授在BESII实验的中心轨迹探测器设计、开发和建造方面作出重大贡献,并在大型强子对撞机(LHC)上首次观测到矢量玻色子散射过程。他还开发了微结构气体探测器(MPGD)前沿领域的创新技术。目前,作为超级陶粲装置(STCF)项目的总探测器协调人和环形正负电子对撞机(CEP)项目物理与探测器工作组的召集人,刘教授正积极领导中国下一代对撞机实验的探测器研发工作。

刘教授兼任多项学术职务,包括:中国核学会核电子学与核探测技术分会常务理事、中国物理学会高能物理分会常务委员会委员、国际微结构气体探测器委员会委员、BESIII技术委员会委员以及《中国物理C》编辑委员会委员。

第四届粒子所讲坛合影

通讯员:水湘玉

审校:王亚平、秦广友